原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/J8sneWHM2gRlhz5M67-S3g

初见这位患者,是一位夕阳下拖着长长身影的疲惫老人。

那个下午有些忙,由我和谭丽两个管理一层楼的东南院区四楼刚刚有4位病人转诊,在花费近1小时完成了更换床单位及终末处理后,刚刚回到护士站的我们听到了走廊那侧传来了沙沙的脚步声。

透过护目镜我依稀可以看见是一位提着ct片的老人,我心里明白,这是一位待入院的新病人。

“谭老师,来新病人了,老年人,收哪?”同事问。 “423吧,上个班交下来的空床,靠近护士站,有厕所,开水间也近,老年人方便点。”我回答道。 面对这位老人,我对他说:“老师您好,住院吗?接诊单给我看一下。” “好。” “您叫钟知行哈?身份证给我一下。”

我对老人说,“你吃饭没有,这盒饭是刚刚才送下来的,你看能吃得惯不,不行过来找我们拿面包。这里有卫生纸,给您换一个口罩,这是开水壶,这是开水间,这对面就是你的房间……呃,不好意思,我们得换一个房间,423房间因为紫外线消毒时间没有到,还是换到417房间,也有厕所。”

“老师您跟我来,这边目前我们能提供的东西就是这些了,其他的可能需要您的家属送过来了,您如果有需要的东西,我们也尽量给您找,好吧?” “好。” 夕阳下,这位老人步子有些慢,话有些少。 第二次注意到这个老人是后面的一个夜班。 特殊病人:417。 “417怎么来了?” “417病人的老伴因为新冠去世了,请注意心理疏导,注意继续交班。” 那一刻我很迷茫。

我能够体会到那扇门背后有一颗悲伤的心,陪伴几十年的老伴,却没有见到最后一眼。我害怕推开门见到的是一双哭泣的双眼,而我却什么都做不了。我转头望向搭班的谭丽老师,她说:不着痕迹的去安慰他,让他感受到我们一直在。

那以后,我进这个房间都以我自己认为的最高级别待遇进去,也就是进门用力前晃一下头,使护目镜的水珠流下一条可见的痕迹,然后憋气,就可以保持那条线上的视野暂时的清晰,这一招一般只有在抽血和静脉穿刺才会用,因为防护服里憋气容易头晕。这样我就可以看清楚房间的老人是否仍在悲伤,是否睡着。就可以看清楚药是否吃了,饭是否剩了。就可以看清楚床头柜上上次的体温,就可以看清楚水杯里是否还有水,就可以看清楚我们还可以做些啥。

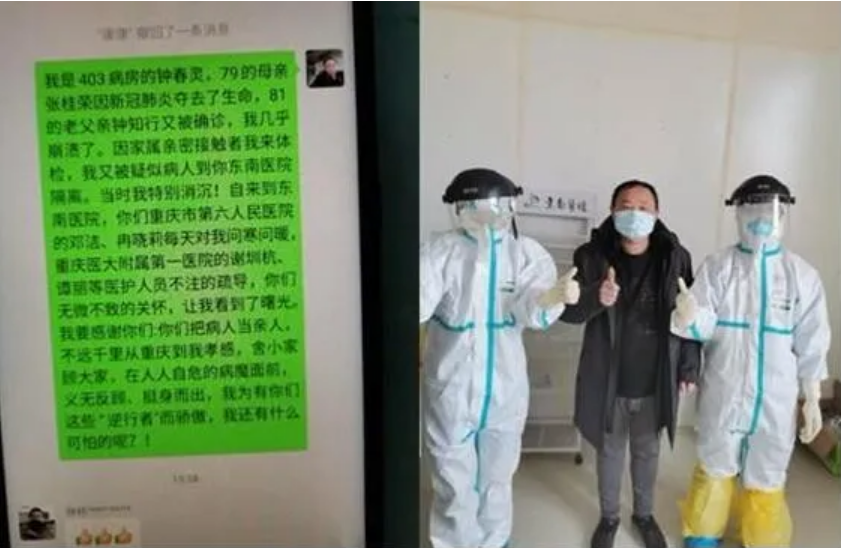

2月15日,工作群里传来钟知行老人写来的感言,感谢这个临时由重庆医科大学附属第一医院和重庆市第六人民医院组成的团队。也许我们仍未能抚慰到那颗孤独而悲伤的心,至少,他感受到了我们的爱与善意。

病毒的肆虐,总让我想挥拳回击,举起的拳头却又不知道该砸向何处。坏消息一个接一个,老人被确诊了。老人的儿子又住进了我们病区的403房间。

家庭式感染让我们对病毒愤慨的同时也在思考,除了治疗以外,我们还能做些什么去帮帮这些摇摇欲坠的家庭。我们无法代替他们承受那份悲伤,但我们可以让他们感受到我们的存在,感受到这不仅仅只是一个冰冷的医院。

在罗月英护士长的指导下,这个临时的护理团队以嵌入式的护理方式进入了病人的生活。我们与患者分享作为一名重庆人第一次见到大雪的喜悦,并询问他们是否寒冷,与他们一起吐槽食堂的某一个菜(感谢后勤老师的物资保障),并探讨孝感的辣椒和重庆辣椒的不同并询问他们能否吃饱,会尝试模仿孝感口音讲话,却发现直接说重庆话他们更能听懂,会掌握说话时的换气节律,让我们能多跟他们说几个字。

我不知道我们是否做得足够好。当收到403,也就是钟知行老爷子的儿子钟春灵送来的感谢信,我知道,他们值得我们做得更好。